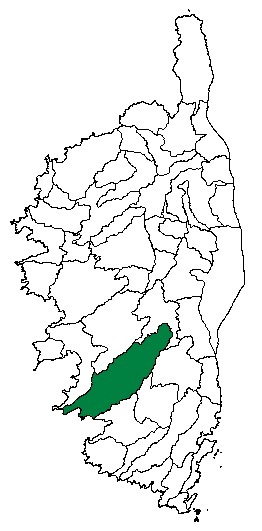

La grande vallée enracinée au massif du Renosu au niveau du col de Verde (1289 m), s’écoule en direction du sud-ouest pour déboucher sur la rive nord du golfe du Valincu. Le fleuve Taravu, long de 63 kilomètres, arrose ce bassin versant cloisonné par deux chaînes montagneuses qui suivent une orientation nord-est – sud-ouest, de la montagne à la mer : au nord-ouest, une ligne de hautes crêtes culminant à la Punta di Forca d’Olmu (1601 m) sépare l’ensemble de la vallée du Prunelli et des versants sud du golfe d’Ajaccio ; son flanc sud-est, jouxtant la vallée du Baraci, est composé d’une série de reliefs encore plus élevés qui vont des hauteurs d’Usciolu au Monte Barbatu (516 m) en passant par les rebords du plateau du Cuscionu et les crêtes du Monte San Petru (1400 m) (1-2).

Le cours principal du Taravu reste modeste et se resserre parfois en défilés lorsqu’il traverse des substrats de roches dures (comme en amont du pont de Ficonca sur la RD757 entre les bains de Guitera et Olivese) (3).

La vallée n’en présente pas moins un faciès ample, qui s’évase depuis le fond étroit mais fertile jusqu’aux versants dont l’altitude dépasse 1000 mètres d’altitude sur plus des deux tiers de leur longueur, jusqu’à proximité immédiate du littoral. Ces deux versants – celui exposé au sud étant plus rocheux et plus découpé que celui tourné vers le nord, plus boisé – et le cours du Taravu structurent les paysages (4).

Les villages et hameaux se sont pour la plupart établis sur ces pentes, en vis-à-vis de part et d’autre de la vallée. Comme presque partout dans la montagne corse, ils se sont implantés autour de 600 mètres d’altitude, en situation perchée sur un épaulement ou une croupe du relief ; d’où des effets de « silhouette » valorisant l’organisation traditionnelle de l’habitat groupé autour du noyau historique (5). Le fleuve quant à lui sert de fil conducteur entre les différents étages de la vallée, dont les paysages végétaux contrastés dénotent l’influence de l’altitude et les nuances du climat méditerranéen.

Dans le moyen et le haut Taravu, les fonds de la vallée principale et des vallons secondaires sont remarquablement soulignés par des prairies bocagères en mosaïque parfois agrémentées d’une ripisylve sinueuse. De leur côté, les versants, entaillés de talwegs où coulent des torrents, disparaissent sous une épaisse chevelure forestière qui cerne chaque village. Les forêts de chênes verts sont entrecoupées de vergers d’oliviers dans les zones de basse et moyenne altitudes. Plus haut, la yeuseraie laisse place aux chênes rouvre ou blanc dans les secteurs les plus frais, et aux pins sur les versants exposés au sud, tandis que les châtaigneraies remplacent les oliveraies. Au-dessus des villages de Cozzano et Palneca, la forêt territoriale de Sant’Antone peuplée de pins laricio et de hêtres, s’étend jusqu’aux portes du massif du Renosu. Sur les hauteurs de Zicavo et d’Olivese, c’est le hêtre qui domine dans les forêts communales et territoriales du Cuscionu (6-Depuis la RD69 entre Zicavo et Cozzano s’ouvrent des points de vues remarquables sur la haute vallée, avec son couvert forestier où prédominent ici les chênes pubescents. Le village de Cozzano à droite, et à gauche son cimetière émergent de la forêt ; quelques terrasses et clairières enrichissent la palette des textures et couleurs. Sur les versants d’en face, exposés au sud, quelques châtaigneraies se détachent des verts sombres du maquis et des forêts de pins).

Les pâturages et la châtaigneraie sont les principales ressources agricoles dans la haute vallée où la transhumance a laissé place à l’élevage sédentaire des porcs, ovins et bovins. La micro région bénéficie également de l’essor du tourisme de montagne, grâce à la proximité de sites très attractifs (plateau du Cuscionu, massif du Renosu, GR20). Son enclavement naturel est rompu par les cols. La RN196, notamment, traverse l’ensemble transversalement, en assurant les liaisons avec les vallées de la Gravona et du Prunelli par le col Saint Georges (757 m), et avec les vallées du Baraci et du Rizzanese par le col de Celaccia (583 m). L’accès à l’Alta Rocca passe par la RD69 au col de la Vaccia (1193 m), et par la RD420 au col de Saint Eustache (995 m). Au nord, la RD69 bascule vers le Fium’Orbu par le col de Verde. A l’intérieur de l’ensemble, le réseau dense de routes départementales relie les villages et hameaux implantés sur les versants.

Dans le bas Taravu collinaire, les paysages deviennent plus ouverts. Sauf dans les secteurs les plus éloignés des routes, où le maquis affirme son emprise, les cultures fourragères voisinent avec l’élevage, les chênes-lièges, la vigne, les oliveraies qui couvrent certaines collines de leur manteau argenté. Cette empreinte plus marquée de l’agriculture crée une grande diversité d’ambiances, en même temps qu’elle dégage les perspectives et qu’elle souligne la présence humaine. L’habitat a toujours été plus dispersé sur ces terres proches du littoral que dans la haute vallée, et la proximité de la mer renforce aujourd’hui la tendance à une urbanisation diffuse. Cependant l’arrivée de l’homme ne date pas d’hier : la basse vallée, habitée dès l’époque néolithique, environ 7000 ans avant J.C., garde de très importants vestiges de ce passé reculé ; le site archéologique de Filitosa, le plus connu et le plus visité, n’est que l’un des multiples témoignages de cette préhistoire corse dont le Taravu fut l’un des hauts-lieux.

A l’approche de la mer le fleuve ralentit sa course. Ses méandres s’accentuent, son lit s’élargit et se subdivise pour former un delta. Les bras du Taravu serpentent dans cette plaine humide ponctuée d’étangs (7). Le drainage a permis à l’agriculture de se développer sur les terres alluviales. Le tracé régulier et géométrique du parcellaire, souligné par des haies bocagères, entretient un riche dialogue avec les reliefs aux formes douces qui bornent la plaine. Les rares constructions sont liées à l’activité agricole. Sur le littoral alternent un rivage rocheux découpé autour du Capu Neru et de la Punta di Porto Pollo, et de belles plages de sable bordant la Cala d’Orzu, la baie de Cupabia et celle du Taravu. Ce bord de mer reste encore très naturel, sauf au niveau de la petite station balnéaire de Porto Pollo (8).