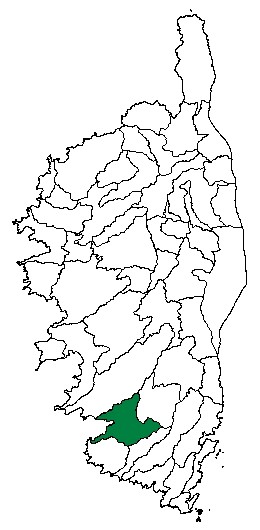

Au sud-ouest de l’île, l’ensemble s’organise autour du golfe du Valincu, le moins vaste des quatre grands golfes qui échancrent les côtes occidentales de la Corse. Il prend ses racines dans les montagnes de l’intérieur, avant de s’ouvrir sur la mer. Au nord, il s’appuie sur le chaînon d’Istria, culminant au Monte San Petru (1362 m) qui isole la vallée du Baraci du bassin versant du Taravu ; la RN196 venant d’Ajaccio franchit ces reliefs au col de Celaccia (583 m), au-dessus d’Olmeto. L’ensemble est borné au sud et au sud-ouest par une série de croupes séparant le bassin du Rizzanese et du Fiumicicoli de la grande vallée de l’Ortolu, sous la montagne de Cagna, et du massif littoral de Campumoru-Senetosa. Sur sa face orientale, il se raccorde à l’Alta Rocca à l’aval des villages de Santa Lucia di Tallano et de Levie (1-Vue vers l’amont de la vallée du Baraci depuis la RD19 près d’Arbellara ; à gauche, les versants du Monte San Petru s’élèvent en limite d’ensemble, tandis qu’à droite les maisons de Figaniella s’accrochent sur les contreforts du Monte Rossu. 2-Le village d’Arbellara sur la rive gauche du Baraci, vu depuis la RD119. 3-Au-delà de la cuvette cultivée du Rizzanese, on aperçoit le fond du golfe, et en arrière-plan, le village d’Olmeto à mi-pente sur son versant).

Entre ces « frontières » naturelles, l’espace du Valincu-Sartenais se caractérise par des altitudes qui ne dépassent guère 600 mètres, sauf sur les contreforts des reliefs qui le bordent. Une succession de gradins, d’altitude croissante en partant du littoral, dessine un paysage de coteaux dominés par les montagnes environnantes. Aux plaines bocagères bien marquées succède ainsi un parcellaire agricole plus vallonné, lequel s’étend jusqu’aux versants boisés, eux-mêmes relayés par les crêtes rocheuses. Aux embouchures du Rizzanese et du Baraci le littoral est barré de grands cordons sableux qui isolent et protègent des zones humides exploitées comme pâturages ou conservées en espaces naturels.

Une ligne de crêtes secondaire, passant au-dessus des villages de Santa Maria Figaniella, Fozzano, Arbellara et Viggianello, descend vers la mer en détachant l’une de l’autre les vallées du Baraci et du Rizzanese ; elle rejoint le littoral au Capu Laurosu, par le plateau de Paratedda inclus dans l’espace urbain de Propriano. Au-delà de l’embouchure du Rizzanese, les falaises côtières de Belvedere-Campomoro en sont un prolongement. La nature des sols explique la formation de ce paysage à dominante collinaire : ce sont ici des granites à biotite et des granodiorites peu résistants à l’érosion qui prédominent ; d’où ces reliefs « mous », couverts d’une arène (tufu ou tuf) provenant de l’altération du substrat rocheux. Ce visage contraste avec celui des montagnes alentours, formées des durs granites clairs alcalins. Cependant, localement, l’érosion différentielle a parsemé les vallées du Sartenais de buttes constituées d’affleurements de roches magmatiques aux teintes sombres (gabbros, diorites). La micro région est également connue sous le nom de la Rocca : ce toponyme la rattache à l’Alta Rocca, deux entités d’un même territoire où les granites magmatiques sont omniprésents.

L’ensemble comprend trois entités géographiques.

Au nord, la vallée du Baraci, ouverte sur le fond du golfe avec lequel elle reste toujours en relation visuelle, offre des paysages variés. Large et ouverte en partie basse, elle se resserre entre de hautes barrières montagneuses en amont, sous les cols de Saint-Eustache (995 m) et de la Tana (975 m) que franchit la RD420. La géométrie très claire de la vallée définit un axe de vue majeur d’orientation sud-ouest – nord-est. La rive droite reste partout escarpée, tandis que le versant opposé s’abaisse à l’aval des crêtes de Santa Maria Figaniella ; dans le secteur de Fozzano et de Viggianello, qui communique avec la vallée du Rizzanese par le col de l’Arbellara, les pentes douces et les replats présentent un caractère rural très marqué. L’implantation et l’organisation des villages traditionnels contraste avec l’urbanisation littorale, plus particulièrement en voie d’extension au pied des versants d’Olmeto où la côte rocheuse abrite de petites plages de sable agrémentées de chaos granitiques (4,5-Panoramas sur la vallée du Baraci depuis les routes en balcon qui relient les villages des versants ; il est dommage que les pylônes et tendus des réseaux aériens viennent souvent perturber les visuels. 6-Mausolée et chemin muletier entre murs de pierre à l’entrée de Fozzano sur la RD19).

Au sud-ouest, les versants du Capu di Locu (439 m) tombent abruptement dans la mer, entre la crête de Portigliolo et et Punta di Campumoru qui verrouille l’entrée méridionale du golfe. Le hameau de Belvedere et la marine de Campomoro ponctuent ce littoral sauvage et escarpé, donnant leur nom à l’unité.

Entre ces deux entités se développe au sud-est l’ample vallée du Rizzanese – l’un des « grands fleuves » de Corse – et de son affluent principal en rive gauche, le Fiumicicoli (7-La plaine du Rizzanese vue depuis Sartène. 8-Le Fiumicicoli au niveau de la forêt domaniale de Valdu Grossu).

Elle communique à l’est avec les unités de l’Alta Rocca : le Tallanais, correspondant à la haute vallée du Rizzanese, et les piémonts de Carbini en amont du col de Mela (Foce di Mela) et de la forêt domaniale de Valdu Grossu. Les villages et hameaux peu nombreux sont situés sur des replats de reliefs, seules quelques fermes occupent le fond de vallée très évasé où se déploie la géométrie du parcellaire agricole (9).

Cependant, le système complexe de vallonnements entrecoupés de hautes buttes donne un paysage difficile à cerner. A l’approche de la mer, la plaine alluviale de Tavaria résulte des anciennes divagations du lit du Rizzanese. L’enjeu consiste ici à concilier l’urbanisation autour de Propriano, la vocation balnéaire des plages et la préservation des milieux naturels caractéristiques des plaines inondables (10-Des plaines alluviales inondables se sont formées près des embouchures. 11-Le cordon sableux de Portigliolo près de Propriano).

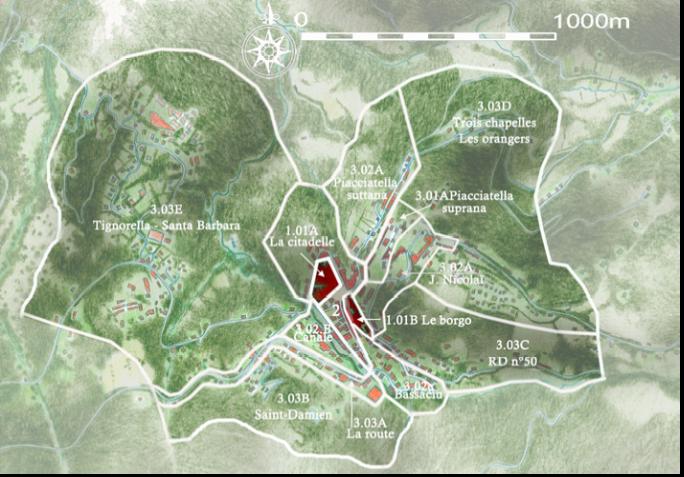

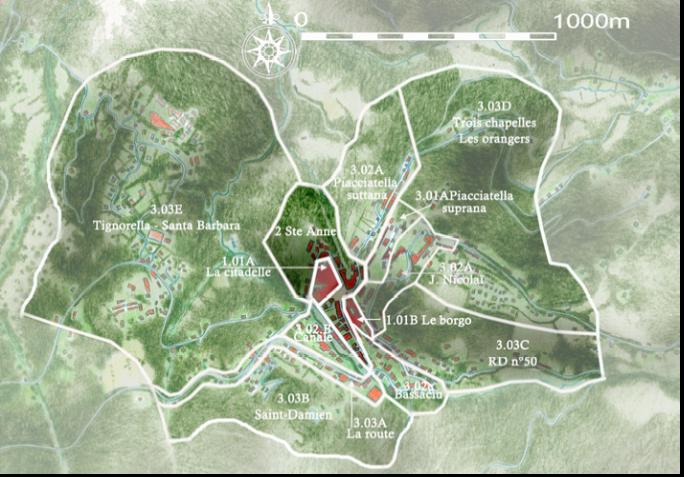

L’ensemble compte également deux pôles urbains. L’agglomération portuaire de Propriano, ancienne marine dont le développement récent reflète celui du tourisme balnéaire estival, occupe une position abritée au creux du golfe du Valincu. Le noyau bâti ancien est aujourd’hui noyé par les extensions récentes. Si les vues depuis la RN196 sur les hauteurs du versant opposé mettent en valeur ce site urbain, l’approche de la ville révèle un paysage bien moins qualitatif (12-Le fond du golfe du Valincu et Propriano vus depuis les versants d’Olmeto. 13-Propriano).

La ville de Sartène, cité historique, occupe quant à elle un promontoire sur la rive gauche du Rizzanese (14).

Ce « nid d’aigle » s’affirme fortement dans le paysage par sa position haute et la forte densité de son bâti. Sa découverte visuelle est magnifiée par les multiples perspectives qui s’offrent sur les différentes facettes de la cité depuis les routes environnantes.

De la Punta di Balconcelli à la Punta di Campumoru, le trait de côte se caractérise par la grande diversité des formes de contacts entre la mer et la terre, avec un littoral tantôt rocheux, tourmenté et abrupt, tantôt ourlé de petites criques ou éployé en grandes plages de sable. Le Conservatoire du littoral protège plusieurs sites majeurs le long de ces rivages : les dunes de Baraci, la plage de Portigliolo, les pointes rocheuses de l’Aliva, de l’Omu et de Campumoru (15-Plage de Portigliolo).